Daniel DENIS

Le château de Mesnil-Voysin

Aux portes de Bouray-sur-Juine, le château de Mesnil-Voysin offre la façade harmonieuse de ses communs avec ses encadrements de baies en brique, ses lucarnes à frontons triangulaires et circulaires qui contrastent avec l’architecture du château. La cour dessert l’orangerie, les cuisines, les remises et les ateliers. Au centre de la cour des communs, un immense et superbe colombier coiffé d'une poivrière présente ses 3.000 boulins (nichoirs intérieurs), sa splendide charpente et son dénichoir mobile.

Aux portes de Bouray-sur-Juine, le château de Mesnil-Voysin offre la façade harmonieuse de ses communs avec ses encadrements de baies en brique, ses lucarnes à frontons triangulaires et circulaires qui contrastent avec l’architecture du château. La cour dessert l’orangerie, les cuisines, les remises et les ateliers. Au centre de la cour des communs, un immense et superbe colombier coiffé d'une poivrière présente ses 3.000 boulins (nichoirs intérieurs), sa splendide charpente et son dénichoir mobile.

"Mesnil" est un mot dérivé de Manse, qui désigne, à l'époque carolingienne, un domaine agricole comprenant sept bonniers (1ha et 40a) et un arpent et demi de vigne qui permettait à toute une communauté familiale de subsister. Le "Petit Mesnil", présent encore de nos jours, était contigu au "Grand Mesnil", siège du fief seigneurial.

Dès le XIIe siècle, on trouve la trace d'un chevalier Gautier "Seigneur du Mesnil", homme lige du roi Philippe Auguste. Il assure un tour de garde au château de Monthléry, fief suzerain.

Une charte de 1213 fait état d'un "Mesnil-Trassebouille", titre conservé jusqu'au XVIIe siècle avec des altérations : Trasseboule, Trassebourg, Transbourg.

Au XVe siècle, la famille Karnazet d'origine bretonne en est propriétaire. Yves de Karnazet épouse Marguerite Bureau, fille de Gaspard Bureau, grand maître de l'artillerie de France. A sa mort, sa veuve se remarie avec Charles Buz, écuyer, seigneur de Villemareuil. Par dévolution, le domaine passe successivement aux mains de René de Karnazet, puis de Guillaume de Karnazet. En 1455, Jean de Vaillant en est possesseur.

Le "vieux château", dont on connaît peu de choses, comportait un seul corps de logis bâti sur un axe nord-ouest, près de la Juine vers Lardy. En 1509, Dehery Duverger hérite du domaine. A la suite de plusieurs héritages, la propriété revient à Renée Sabathier, épouse de Guillaume Hérouard, secrétaire de la chambre du Roi. Elle fait ériger la chapelle en 1611 où elle est inhumée en 1616. Le château est abattu en 1633-1634 par François Jameau, maçon à Lardy.

L'actuel château est construit à partir de 1635 pour Pierre Hérouard. Endetté, celui-ci revend le bâtiment encore en travaux à Claude Cornuel, Conseiller du Roi Louis XIII et Intendant des finances, les "terres et seigneurie de Mesnil Trassebourg". Il passe un contrat de maçonnerie avec Michel Villedo, célèbre maçon, maître honorable des ouvrages de maçonnerie des bâtiments du Roi (hôtels de Beauvais, d’Aumont, église de la Visitation, châteaux de Baville et de Vaux le Vicomte). François Mansart aurait été l’architecte de cet édifice princier qui prend dorénavant le nom de château Cornuel. Il conçoit aussi un projet d’agrandissement qui n’eut pas de suite en raison de la mort subite de Claude Cornuel en 1640. Les Cornuel ont laissé leur nom dans la toponymie locale : pont Cornuel, allée Cornuel. Cette grande famille connut en son heure une certaine renommée.

Divers petits propriétaires se succèdent ensuite, puis Daniel-François Voysin, futur Chancelier et Garde des Sceaux de Louis XIV, en hérite en 1714 par sa mère. Seigneur de Mesnil-Voysin, il a droit de justice haute, moyenne et basse (une prison est aménagée dans les sous-sols du château). Il a de son épouse quatre filles. L’aînée, Madeleine-Charlotte, épouse La Berchère - La Rochepot, Conseiller d’état. La seconde est la première femme de Monsieur de Chatillon, Duc et pair, Gouverneur du Dauphin, et est la mère de la Duchesse de Rohan. La troisième, Marie-Madeleine, devient Marquise de Broglie. La dernière épouse Monsieur de Leuville, Lieutenant général.

Il l'embellit (nouvelle distribution du rez-de-chaussée et création de l'escalier central, pose de faux plafonds pour masquer le plafond peint d'origine) en faisant intervenir l'architecte Robert de Cotte. Le bâtiment est alors constitué d'un corps de logis entouré de deux ailes et devancé par deux gros pavillons. Des communs de grande envergure flanquent la cour seigneuriale sur la droite.

La participation du Chancelier à la vie du village est mince, probablement en raison de ses charges très astreignantes. Cependant, on relève sur les registres paroissiaux, en date du 2 juin 1700, sa présence à la bénédiction de deux cloches en l’église Saint-Pierre-Es-Liens de Bouray : Catherine pour la première cloche (marraine : Marquise de Pracomtal), Elisabeth pour la plus petite (marraine : Mademoiselle de Lamoignon). Le château est alors à l’apogée de sa magnificence grâce à l’immense fortune du Chancelier. Il est débaptisé et devient le "château du Mesnil-Voysin", clôturé et interdit aux roturiers. Le domaine s’enrichit de la seigneurie de Gillevoisin en 1712, et de celle d'Itteville en 1714. Le Chancelier Voysin meurt en 1717, laissant à sa 3ème fille, Marie-Madeleine, tout le domaine du Mesnil. Celle-ci s'était unie en 1710 au grand seigneur Charles Guillaume, marquis de Broglie, bachelier en théologie, Lieutenant général du Roi.

| Le marquis cumulera de nombreux titres: seigneurs de Mesnil-Voysin, Bouray, Janville, Lardy, Itteville, Pocancy, la Grange des Bois, Saint-Vrain, Seigneur haut justicier de Cheptainville. Cette illustre famille se distinguera particulièrement en donnant à l'histoire trois maréchaux de France, quatre académiciens, un prix Nobel, un Président du Conseil, des ministres. Elle était originaire du Piémont (Broglia).

Il fit construire la Tour de Pocancy dans la perspective du château, imitation d'une tour de guet médiévale. Pocancy, selon un texte médiéval, était un fief féodal avec place forte. Un trésor, datant du IXe siècle, composé de monnaies frappées à l'effigie de Charles le Chauve, a été trouvé dans ses alentours. La tour actuelle a été érigée, au début du XVIIIe siècle, à l'emplacement d'un ancien hameau. Contrairement aux idées communément répandues, elle ne servit jamais de relais du télégraphe de Chappe. Le marquis de Broglie meurt en 1751, et le domaine de Mesnil-Voysin est partagé entre son fils et sa sœur Marie-Françoise de Broglie, veuve du comte de Lignerac qui lui abandonne sa part. On doit à Charles-Guillaume Louis de Broglie la reconstruction du pont Cornuel. Il décède au château en 1786 et est inhumé sous le maître-autel de l'église de Bouray. Resté sans descendance, sa sœur Marie-Françoise lui succède et fait construire pour ses gens un bâtiment sans caractère qui relie l'aile droite du château à la maison curiale. Femme de caractère, elle demeure au château durant la révolution : en 1790, elle fut marraine de la grosse cloche de l'église de Bouray, la Marie-Françoise. |

|

A son décès en 1796, sa petite fille hérite du domaine et épouse le marquis François-Pierre-Olivier de Rouge, lieutenant général des armées du Roi et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il est Maire de Bouray jusqu’à son décès en 1816. Sa veuve gère le domaine d’une main ferme et fait construire un abreuvoir communal à ses frais contre l’abandon du droit de passage sur les terrains du moulin (cour et ponts).

Sa fille cadette lui succède et épouse le Comte César-René de Choiseul-Praslin. Celui-ci propose en vain un tracé de chemin de fer de Paris à Orléans passant à travers la montagne de Lardy par un tunnel, afin d'éviter la traversée du parc du Mesnil-Voysin.

A l’issue de plusieurs successions, le château est loué au comte Subervielle, riche mexicain, puis vendu en 1939 à une société privée, afin d’être restauré et modernisé. Mais la seconde guerre mondiale le voue à l’occupation de l’armée allemande qui l’aménage en hôpital, puis des troupes américaines, à la Libération.

En 1954, la famille Mansillon acquiert la propriété et en entreprend la restauration : la façade des communs, très harmonieuse avec ses encadrements de baies en brique, ses lucarnes à frontons triangulaires et circulaires, la cour des communs qui dessert l'orangerie, les cuisines, les remises et les ateliers. Un immense, le superbe colombier coiffé d'une poivrière, situé au centre de la cour, avec ses 3.000 boulins (nichoirs intérieurs), sa splendide charpente et son dénichoir mobile. Les déjections (ou colombins) sont recueillies et utilisées comme engrais.

La crypte de la chapelle servit de sépulcre à de nombreux nobles, dont la Comtesse de Rouge, le Comte et la Comtesse de Choiseul-Praslin, le Marquis et la Marquise de Polignac notamment. A la vente du château en 1939, toutes les dépouilles furent exhumées, puis inhumées dans un caveau au cimetière communal de Bouray.

Le château est, depuis 1993, propriété privée du Baron Bertrand de Beaugrenier, qui en poursuit la restauration.

Le château est classé en 1980 à l’inventaire des Monuments Historiques.

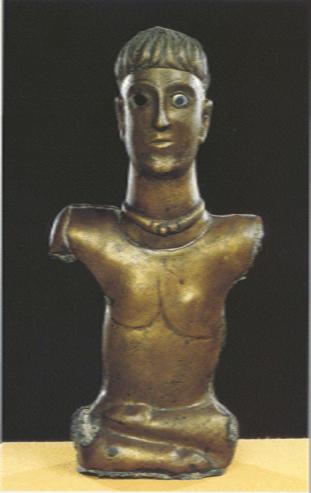

Le Dieu de Bouray

Généralement daté du Ier siècle avant JC, il se nomme Cernunnos. Il symbolise la renaissance, le renouveau de la nature et l’abondance. Par sa position assise en tailleur et le port du torque typiquement gaulois, il est le plus celtique des dieux panthéons indigènes.

Généralement daté du Ier siècle avant JC, il se nomme Cernunnos. Il symbolise la renaissance, le renouveau de la nature et l’abondance. Par sa position assise en tailleur et le port du torque typiquement gaulois, il est le plus celtique des dieux panthéons indigènes.

C’est une statuette en bronze de 42cm de hauteur, découverte en 1815 dans le parc du château de Mesnil-Voysin, en draguant la Juine. Entreposée dans un placard de la lingerie de la marquise de Rouge, puis oubliée, elle fut redécouverte en 1911. Le musée des antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye possède aujourd'hui l'original depuis 1934 et une copie est exposée dans la salle du Conseil municipal en Mairie de Bouray-sur-Juine.

Le personnage est assis les jambes repliées, dans la pose dite bouddhique, imberbe, nu, le cou orné du torque gaulois (collier en fil de laiton ou de fer, roulé en cercle), parure aristocratique. Le torque fermé est un symbole de divinité.

Le torse est disproportionné. Les membres inférieurs qui paraissent atrophiés sont des pattes de cerf avec leurs sabots, intégrant à l’homme les attributs symboliques de l’animal sacré. La tête avec sa chevelure en mèches, à la gauloise, en bronze coulé, l'œil en émail témoignent de l’habileté des artisans gaulois.

La tête est admirablement traitée, à la fois juste d’allure et de proportions, belle dans son expression figée, grave, hautaine.

Le Dieu de Bouray est exposé dans toutes les manifestations traitant de l’art celte.

Le Lavoir

Le lavoir de la rue Damalouise, entièrement restauré, était appelé "lavoir du bas" pour le distinguer avec le lavoir du pont Cornuel, aujourd'hui disparu. Il semblerait que ces deux lavoirs aient été construits simultanément en 1858 pour répondre à une demande de la population.

Le lavoir de la rue Damalouise, entièrement restauré, était appelé "lavoir du bas" pour le distinguer avec le lavoir du pont Cornuel, aujourd'hui disparu. Il semblerait que ces deux lavoirs aient été construits simultanément en 1858 pour répondre à une demande de la population.

C’est un bâtiment de plan rectangulaire couvert d'une toiture à deux versants qui s'ouvre sur la Juine. Cet édifice a été vraisemblablement agrandi puisque l'espace intérieur est divisé en deux parties accessibles de l'extérieur par deux entrées distinctes. Un mur séparatif intérieur délimite les deux espaces. Les murs sont construits en pierres de pays montées à la chaux. On observe que le versant de la couverture côté rivière dépasse le lavoir dans le but d'abriter les utilisateurs. La couverture est constituée de tuiles en terre cuite au nombre de 72 au m².

Les lavoirs publics étaient construits et entretenus par la Commune. Chaque semaine, les lavandières venaient y rincer leur linge apporté sur une brouette, avec un agenouilloir et un battoir. C'était alors un lieu de réunion féminine où on colportait les nouvelles, les racontars, parfois les médisances.

Le Moulin

Le moulin de Bouray fut édifié par les Seigneurs de Bouray au fil des siècles :

Le moulin de Bouray fut édifié par les Seigneurs de Bouray au fil des siècles :

. Messires Gautier (XIIe), Trassebouille (XIIIe), Buz (XVe), Courlay, Rabondanges, Sabathier (XVIe), tous Seigneurs de Bouray

. Messires Cornuel et Coulon (du Mesnil-Cornuel) au XVIIe

. Messires Voisin, de Broglie, de Lignerac au XVIIIe

. Madame la Comtesse de Rouge au XIXe

On peut penser que, vers 1540, sous Louis de Rabondanges, Chevalier et Seigneur de Bouray, le moulin possédait une roue verticale placée sur le côté gauche de bâtiment (lorsqu'on tourne le dos à l'aval). Cette roue dite « en dessous » permettait un rendement supérieur à la roue horizontale : c'est le premier pas vers les transformations futures. La roue verticale refond complètement l'édifice, ne serait-ce que le couple d'engrenage entraînant la ou les meules. On ne peut, faute d'archives, déterminer le nombre de meules.

A la mort de la Comtesse de Rouge en 1837, le moulin, dépendance du château du Mesnil-Voysin, est vendu et passe aux mains de propriétaires exploitants directs : Jules Aubin, constructeur du nouveau moulin, Adrien Chanoine, locataire en 1884, Alphonse Tartier, locataire en 1885 puis propriétaire, et enfin la famille Lecœur, de 1911 à 1968, date de son arrêt définitif.

Bien que la minoterie soit construite sur le territoire de Lardy, l'appellation du moulin était "Moulin de Bouray", en raison de la localisation à Bouray de la direction et des bureaux.

Un incendie a ravagé le moulin en décembre 2009.

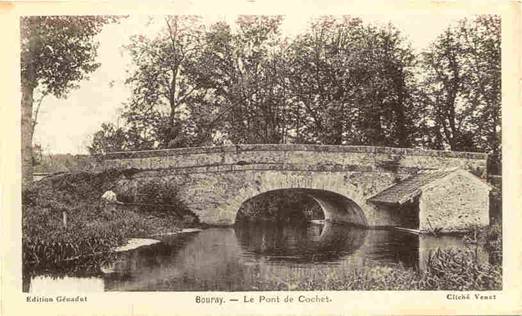

Le pont Cornuel

Le pont Cornuel, du nom de la famille propriétaire du domaine du Mesnil-Voysin avant le chancelier Voysin, est appelé couramment "Pont de Cochet".

Le pont Cornuel, du nom de la famille propriétaire du domaine du Mesnil-Voysin avant le chancelier Voysin, est appelé couramment "Pont de Cochet".

A l’origine, il comprenait deux ouvrages : l'un sur la Juine et le second sur un bras mort ou fausse rivière. Ces ponts donnaient passage à la rivière d’Etampes qui sortait par deux grands canaux du parc du Mesnil-Voysin. Le premier pont était celui du vrai canal de la rivière et il ne passait que peu ou pas d’eau par le second.

Au XVIIIe siècle, le marquis de Broglie fait réaliser un nouvel ouvrage par l'architecte Boullanger, construit à sec sur un nouvel emplacement, plus au nord, en détournant le cours de la Juine. Une lettre en date du 21 août 1757 entre l’architecte Boullanger et le Marquis de Broglie relate les travaux de diagnostic effectués : « La chaussée de Cornuel a environ 80 toises de longueur (156m). A ses extrémités, deux ponts d’une arche chacun de 18 à 20 pieds d'ouverture (5,50 à 6,10m). Ils sont très élevés par rapport à la chaussée, ce qui en a fait de tout temps un pas difficile aux voitures ».

L'ouvrage, inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques le 6 mai 1980, est reconstruit à l'identique, mais élargi.

Un puits couvert

Aménagé sur la place publique devant la Mairie et construit au XIXe siècle, ce puits a la particularité d’avoir trois  accès à l’eau : deux donnant sur la voie publique et un sur une propriété privée.

accès à l’eau : deux donnant sur la voie publique et un sur une propriété privée.

Il est bâti en pierres de pays montées à la chaux et couverts d’une toiture à deux versants constituée de tuiles plates en terre cuite.

Ce puits diffère des constructions rurales des environs qui sont souvent circulaires.

La poulie intérieure permettant la descente d’un seau est encore en place, ainsi qu’une pompe à bras située contre le puits à l’extérieur.

Il a été utilisé jusqu’à la mise en place du réseau d’eau potable au milieu du XXe siècle.

La Juine

Le Parc de la Tourbière

Les Roches

Venir à Bouray-sur-Juine

Par les transports en commun, en transport ferré

Avec la Gare de Bouray, située Route Nationale à Lardy, la commune est à 30min de Bibliothèque François Mitterrand à Paris par le RER C. La gare dispose d'un bâtiment voyageurs, avec guichet, ouvert tous les jours. Elle est équipée d'un affichage des horaires des trains en temps réel et d'automates pour l'achat de titres de transport Transilien. Elle est située en zone 5.

Depuis Paris

Prendre la ligne C du RER direction Saint-Martin d’Etampes

Descendre Gare de Bouray

Depuis Etampes

Prendre la ligne C du RER direction Champ de Mars

Descendre Gare de Bouray

Par les transports en commun, en bus

Le village est desservi par 11 lignes de bus qui permettent d’aller d’Angerville à Paris. Il y a 7 points d’arrêt sur la commune : Petit Mesnil, Croix de Fer, Tilleuls, Grandes Roches, Stade, Château de Frémigny et Centre.