Daniel DENIS

Le parcours de citoyenneté

Trois étapes obligatoires

Institué en 1997 depuis la suspension de l'appel sous les drapeaux, le parcours de citoyenneté comporte pour chaque jeune trois étapes obligatoires, auxquelles participent le ministère de la Défense, le ministère de l’Éducation Nationale et les mairies.

L’enseignement de défense à l’école

Dispensé au collège puis au lycée, il est l’un des éléments du socle commun des connaissances et des compétences que tout élève doit avoir acquis à la fin de la scolarité obligatoire.

Il permet ainsi aux jeunes de mieux connaître et comprendre les valeurs qui fondent la République.

Le recensement citoyen

Depuis 1999, le recensement militaire ou citoyen est obligatoire et universel. Il concerne tous les garçons et les filles âgés de 16 ans. Les jeunes Français et Françaises sont donc tenus de se faire recenser à la mairie de leur domicile entre la date anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent. Un justificatif d’identité et votre livret de famille vous seront demandés. La mairie délivre une attestation de recensement, document obligatoire, qui va vous être indispensable pour vous présenter aux examens et concours publics avant l’âge de 25 ans, comme le permis de conduire par exemple.

Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté. Il permet également l’inscription d’office sur les listes électorales à ses 18 ans, ainsi que son invitation à une cérémonie de citoyenneté pour la remise de sa carte d’électeur.

ATTENTION ! La Mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée soigneusement.

La journée Défense et Citoyenneté

Troisième étape obligatoire du «parcours de citoyenneté», la JDC accueille chaque année environ 750.000 jeunes de métropole et d’outre-mer sur près de 250 sites. Elle est obligatoire pour les garçons et les filles entre la date de recensement et l’âge de 18 ans. Elle permet de rappeler à chacun que la liberté a un prix, et est l’occasion de découvrir les métiers et spécialités, civiles et militaires, de la Défense.

En liaison avec l’Éducation nationale et les acteurs de l’insertion, la JDC est aussi l’outil de détection des jeunes en situation d’échec, au moyen de tests de maîtrise de la langue française.

Le Contrat Municipal 2020-2026

Charles-Tristan de Montholon

Inventaire du patrimoine

L'église

L'histoire du village

La famille Morris-Mauclère

L’origine de la famille Morris serait irlandaise, dont une branche émigra aux Etats-Unis d'Amérique et s'y implanta.

Gouverneur Morris (ce prénom insolite provient du nom de sa mère une huguenote) est un homme politique américain. C'est un fin observateur et il fera carrière dans la diplomatie. Suite à un accident de calèche en 1764, il fut amputé de sa jambe gauche et porta une jambe de bois.

Son demi-frère, Lewis Morris, fut un des signataires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique.

1752 : naissance à New-York, le 31 janvier

1775 : il est désigné pour représenter les propriétés de sa famille au New York Provincial Congress.

1777 : il prend une large part à la Constitution de New York, fondant l'indépendance de ce nouvel État

1778 : proche du général George Washington, il est nommé délégué au Congrès continental

1779 : suite à sa défaite aux élections de l'État de New York, il déménage à Philadelphie où il devient avocat et homme d'affaires

1781-1785 : il est assistant du superintendant des finances

1787 : il devient délégué à la Convention constitutionnelle et prononce cette célèbre phrase : "We the People ..."

1788 : il retourne vivre à New-York

1789 : il va en Europe pour ses propres affaires, assistant alors à la cérémonie d'ouverture des états généraux de 1789 à Versailles

1792-1794 : il officie à Paris en tant que ministre plénipotentiaire (ambassadeur) représentant les États-Unis. Accrédité par le président Georges Jefferson Washington en vue de doubler le ministre auprès des cours de Versailles et de Saint James, il négocie le règlement de la dette américaine envers la France

1798 : retour aux Etats-Unis

1800 : il est élu au sénat américain en tant que membre du parti fédéraliste

1803 : il n’est pas réélu au sénat

1809 : à 57 ans, il épouse Anne Cary ("Nancy") Randolph, liée par sa famille à Thomas Jefferson

1810-1813 : il est nommé président de la commission du canal Érié

1816 : mort dans le Bronx, le 6 novembre

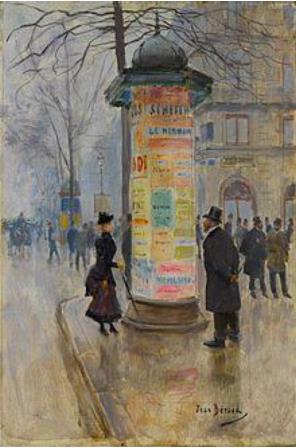

Son bisaïeul maternel, Gabriel Morris, imprimeur rue Amelot à Paris, est spécialisé dans la publicité des spectacles parisiens (théâtre, concerts, manifestations artistiques). Il est le créateur en 1850 des fameuses colonnes Morris, supports d’affichage toujours présents de nos jours. Elles servaient aussi d'entrepôt pour le matériel de nettoyage des rues parisiennes. Il fut concessionnaire de la Ville de Paris en 1916. En 1980, la SFCM (Société Fermière des Colonnes Morris) met en place de nouvelles colonnes lumineuses en tôle d'aluminium et en polyester. Elles font partie intégrante du paysage parisien.

Richard Morris, son fils, a poursuivi la profession.

Il a eu deux filles. L'une, Berthe, épouse Eugène Cecil Mauclère, l'autre le peintre paysagiste Ferdinand Joseph Gueldry (1858-1945) : de Bouray, il peignit la Grande Rue et une escouade de cuirassiers dans l'abreuvoir du pont.

1857 : naissance Chatillon-sur-Seine en Côte d'Or, le 3 janvier

1875 : il est reçu au concours d'entrée de l'école polytechnique

1877-1884 : il est officier du génie

1880 : il est sorti 1er de l'école d'application de Fontainebleau

1881 : il est nommé Chevalier de la Légion d’Honneur

1884-1893 : il est sous-intendant militaire

1893 : il est nommé contrôleur de l'Administration de l'Année

1898 : il est nommé Officier de la Légion d’Honneur

1904 : il devient contrôleur général de l'armée

1906 : il est nommé Commandeur de la Légion d’Honneur

1912 : il est nommé Grand Officier de la Légion d’Honneur

1914 : il est nommé directeur général des ravitaillements

1915 : il devient directeur des Poudres et Explosifs

1916 : il négocie un emprunt auprès du gouvernement espagnol

1918 : il est nommé délégué adjoint à la commission des réparations, président des mines de la Sarre

1921 : il devient président du comité des garanties pour assurer le paiement des réparations allemandes

1922 : il est nommé administrateur de la Banque d’État du Maroc et des Chemins de fer du Maroc

1924-1934 : il est membre du conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer PLM (de Paris à Lyon et à la Méditerranée)

1931 : il préside les Tréfileries et Laminoirs du Havre (TLH)

1933 : mort à Neuilly sur Seine, le 6 octobre

Le blason

L'identité de la Commune est concrétisée par un blason mémorisant toute son histoire à travers les siècles qu'elle a traversés. Les couleurs sont l'or, l'argent, les gueules, le sinople et le sable.

L'identité de la Commune est concrétisée par un blason mémorisant toute son histoire à travers les siècles qu'elle a traversés. Les couleurs sont l'or, l'argent, les gueules, le sinople et le sable.

La définition de ce blason est : « D'argent au château de gueules couvert de sable, l'ouverture chargée d'une roue de moulin d'or, chaque tour sommée d'une bannière. A dextre taillée de sinople et d'or. A senestre de gueules à la croix d'argent. A la champagne de sinople à deux épis passés en sautoir. »

Le blason représente toutes les péripéties historiques.

Le château à deux tours concrétise le rattachement du Petit Mesnil à la Commune de Bouray. Chaque tour du château symbolise un domaine seigneurial.

L'or représente la richesse, avec la meunerie qui fut effective jusqu'après la seconde guerre mondiale, et la culture.

L'argent représente l'innocence des villageois qui, au cours des siècles, durent subir les famines, les misères de la guerre, et les vexations des différents occupants.

Les gueules (rouge) représentent le courage d'affronter la vie et ses problèmes et de surmonter les grandes épidémies. Il symbolise aussi tout le sang versé au cours de toutes ces guerres inutiles.

Le sinople (vert) représente l'espérance de la paix pour une vie meilleure, mais également l'abondance et la liberté.

Le sable (noir), représente la science, le modernisme, la technicité.

Le château de Frémigny

Le château a été bâti au XVIIIe siècle sur les restes d'une villa gallo-romaine (villa Ferminiacum ou Firminiacum) par la famille Huguet de Montaran-Sémonville. En 1825, Charles-Louis Huguet de Sémonville (1759-1839) lègue le Domaine de Frémigny à son beau-fils Charles-Tristan de Montholon. Compagnon d'exil de Napoléon Bonaparte, il est secrétaire et homme de confiance de l'Empereur, qui lui dicte son testament. Après l'exécution de ce testament, il retourne en France dans son Domaine de Frémigny. Son train de vie effréné l'oblige en 1830 à vendre le château. Accablé de dettes, il se réfugie en Belgique avant de s'exiler en Angleterre où il fréquente le jeune Prince Napoléon III.

Le château actuel date du consulat. Son style « à l'italienne », typique de l'époque, imite l'antique avec les influences des campagnes d'Italie et d'Egypte : péristyle à colonnades, terrasses, perrons, escalier à balustres.

Le Parc de Frémigny est inscrit à l’inventaire du Patrimoine Culturel. Il comprend notamment un étang et une orangerie. Il daterait du XIIIe siècle.

Depuis 1963, le domaine est devenu la propriété du groupe AXA.

A la suite de travaux et d’aménagements, il est devenu, en 1987, un Centre de formation.

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 2023-2024

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 2023-2024